利発で可愛い金太郎が

またがる鯉には

力強さがある

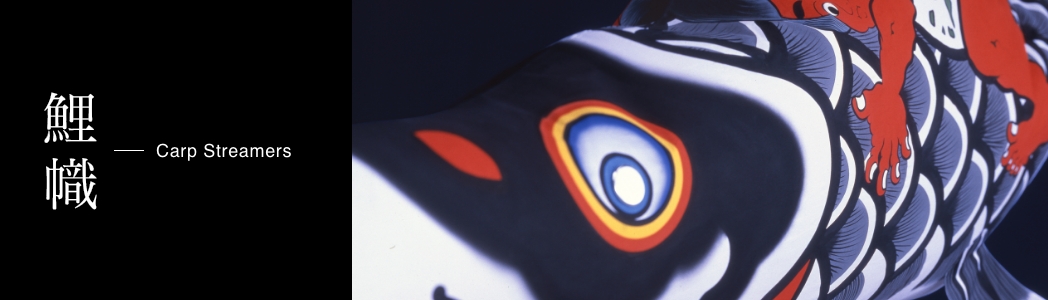

紙でできた鯉をヒントに生まれた堺五月鯉幟は、全国でも数少ない手描きの制作方法でつくられています。真鯉に金太郎がまたがっているデザインと、ぼかしや色の濃淡、毛先の繊細さと勢い良さが特徴。

数十種類の筆を使い分け、一筆一筆に思いを込めてつくられた鯉幟は、子どもの日を祝う縁起物として明治時代から今も変わらず、人々に親しまれています。

匠文化の系譜、

いま悠然と空を舞う。

堺五月鯉幟は、明治初期、和凧職人に紙鯉を作らせたことに始まります。

そもそも江戸では、江戸時代初期から男の子の誕生と成長を願い、武家では家紋を染めた幟を家の表に飾りました。

その鯉を和紙で立体化したのが鯉幟のルーツです。和紙では耐久性が悪いため、明治中期になり広幅の綿布の入手が可能になると綿布の鯉幟を作り始めました。当時は、綿布の白度を上げ、脂気を除くため、堺の伝統産業のひとつである和晒の製法技術を参考にしました。

明治時代末に、真鯉の背に金太郎を乗せた図柄を考案。数十種類の刷毛と筆を使い手描きしています。裁断されたまっ白な綿布にまず描くのは目。アタリをつけて一気にひげ、うろこを描く。選りすぐりの七色の顔料を使い、色をつけていきます。胴が太く尾びれがキュッとしまった立体的な構造で、まさに、鯉の形をした鯉幟。胸びれ、尻びれが大きく、風を含んで悠々と空を泳ぎます。

いつの時代であっても、子どもが強くたくましく育ってほしいという親の願いを込めて金太郎を描き続けています。手描き独特の味と風合いが、時を経た今も変わらず守られています。